Vermittlung des Wissens: Lehrmethoden und Überlieferung

Die Wissensvermittlung im Buddhismus erfolgte traditionell durch direkte Lehrer-Schüler-Beziehungen und das Studium von heiligen Texten unter Anleitung erfahrener Praktizierender. In den verschiedenen Traditionen haben sich dabei unterschiedliche Schwerpunkte und Methoden entwickelt:

- Schrifttradition und Kanon: Theravāda bewahrt den umfangreichen Pāli-Kanon, der in Klöstern rezitiert, studiert und kommentiert wird. Die Lehrreden des Buddha (Suttas) wurden lange mündlich übertragen, später schriftlich festgehalten, und Mönche lernen bis heute Passagen auswendig. Mahāyāna-Traditionen verfügen über noch umfangreichere Kanons (chinesischer Kanon, tibetischer Kanon), in denen neben den Āgamas (entsprechen ungefähr den Pāli-Suttas) auch Mahāyāna-Sutras und Kommentare enthalten sind. Der Zugang zu diesen Texten war für Laien historisch erschwert – oft in klassischem Chinesisch, Sanskrit oder Tibetisch verfasst – sodass die Erläuterung durch Lehrer notwendig war. Heutzutage existieren jedoch viele Übersetzungen in moderne Sprachen, was es interessierten Laien erleichtert, direkt Sutras und Lehrschriften zu lesen. Dennoch bleibt die interpretierende Anleitung wichtig, da viele Texte (besonders im Vajrayāna) absichtlich symbolisch-verschlüsselt sind.

- Lehrmethoden: Im Theravāda ist die typische Lernsituation die Dhamma-Unterweisung durch einen Mönch: z.B. Predigten im Tempel, systematische Vipassana-Kurse oder persönliche Anleitung in Meditation. Klöster fungieren als Bildungszentren, wo Novizen die Schrift und Praxis von älteren Mönchen lernen. Im Mahāyāna variieren die Methoden: Zen-Meister etwa unterweisen Schüler in Einzelgesprächen (Dokusan), geben Kōans auf und demonstrieren Lehren oft nonverbal. In tibetischen Klosteruniversitäten (Gelug-Schulen) wird philosophischer Dialog und Debatte als Lernmethode gepflegt, um die Sutras und Kommentare zu durchdringen. Allgemein betont der Buddhismus die Rolle des Vorbilds: Lehrer sollen die Lehren verkörpern und durch ihren Lebenswandel lehren.

- Lehrer-Schüler-Verhältnis: Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler kann von lose bis sehr eng und formal reichen. Im Theravāda agieren Lehrer oft als spirituelle Freunde (kalyāṇa-mitta) – man sucht Rat bei erfahrenen Mönchen oder Lehrern, behält aber auch Eigenverantwortung. Im Vajrayāna hingegen wird, sobald ein Schüler einen Lehrer als seinen persönlichen Guru annimmt, eine sehr enge Bindung eingegangen: Der Schüler verspricht Vertrauen und Gehorsam, der Lehrer übernimmt die Führung durch die tantrischen Ebenen. Da diese Beziehung missbraucht werden kann, rät z.B. der Dalai Lama westlichen Schülern, einen Lehrer zunächst langjährig als „Dharma-Freund“ zu betrachten und erst nach sorgfältiger Prüfung formell als Guru anzunehmen (Ethics in the Teacher-Student Relationship: The Responsibilities of Teachers and Students | Interview with HH the 14th Dalai Lama). Auch im Zen ist die persönliche Beziehung wichtig – hier wird der Lehrer oft als roshi (Meister) bezeichnet, und die Authentizität der Zen-Linie wird durch formelle Dharma-Übertragung vom Lehrer an den Schüler gewahrt. Autorität und Vertrauen spielen also je nach Tradition unterschiedlich stark in der Wissensvermittlung: vom eher schülerzentrierten Lernen (Theravāda, wo der Mönch primär Textausleger und Meditationscoach ist) bis zum meisterzentrierten Training (Zen und besonders Vajrayāna, wo die Unterweisung individuell und oft im privaten Rahmen erfolgt).

- Moderne Medien und Zugänge: In der Gegenwart erfolgt buddhistische Wissensvermittlung zunehmend auch über Schriftmedien, Online-Plattformen und organisierte Kurse. Viele Klöster und Zentren (ob Theravāda, Zen oder tibetisch) bieten Einführungsseminare, Bücher, Videos und Webseiten an, die buddhistische Inhalte für Laien systematisch aufbereiten. Dadurch wird der Zugang demokratischer, birgt aber auch die Gefahr von Lehrern ohne ausreichende Qualifikation. Um dem zu begegnen, haben manche westliche Gemeinschaften Kriterien für Lehrbefähigungen etabliert (z.B. Zertifizierung von Meditationslehrern) und betonen Transparenz in der Lehrerrolle (Ethics in the Teacher-Student Relationship: The Responsibilities of Teachers and Students | Interview with HH the 14th Dalai Lama) (Ethics in the Teacher-Student Relationship: The Responsibilities of Teachers and Students | Interview with HH the 14th Dalai Lama). Dennoch bleibt im Kern der persönliche Kontakt – sei es im Retreat, im Dharma-Gespräch oder via Online-Teaching – der wichtigste Weg, wie buddhistisches Wissen lebendig weitergegeben wird.

Gelebte Spiritualität: Praxisformen für Laien

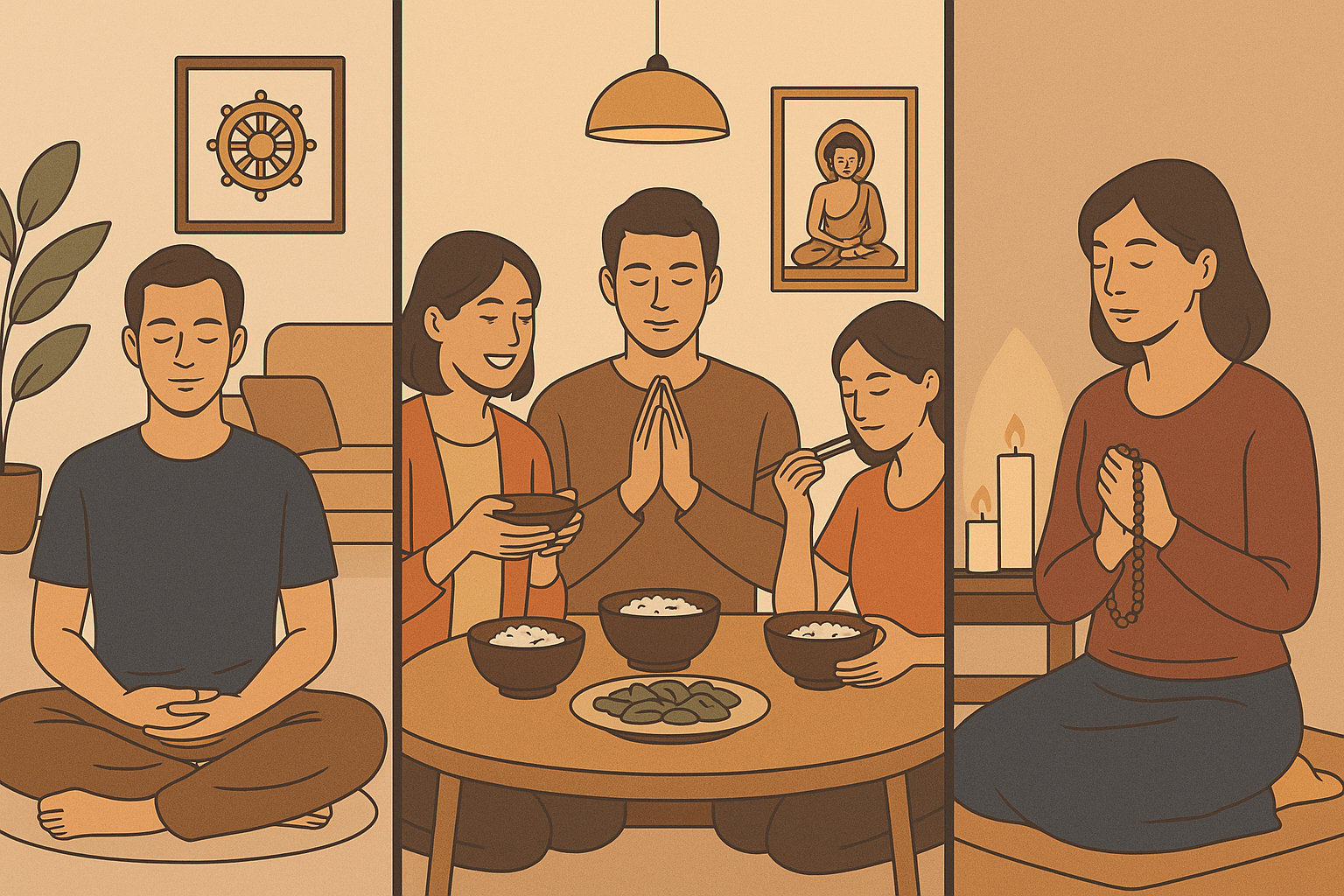

Buddhistische Praxis beschränkt sich nicht nur auf Mönche – es gibt in allen Traditionen reichhaltige Übungswege für Laien, die im Alltag integrierbar sind. Einige Grundelemente – Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und Sangha und das Einhalten der Fünf Silas (ethische Grundregeln) – sind pan-buddhistisch, d.h. in allen Schulen üblich. Darüber hinaus unterscheiden sich die Laienpraktiken je nach Tradition in Betonung und Form:

- Theravāda-Laienpraxis: Laien im Theravāda nehmen in der Regel die Fünf Tugendregeln (nicht töten, nicht stehlen, nicht sexuell missbrauchen, nicht lügen, keine berauschenden Mittel) und gehen regelmäßig in den Tempel, um Verdienste zu sammeln. Typische Verdienstakte sind das Darbringen von Almosen (Dana) an Mönche, Unterstützung von Klöstern und gemeinsames Chanten von Schutzsprüchen (Paritta). An buddhistischen Feiertagen oder Uposatha-Tagen (Voll-/Neumond) befolgen engagierte Laien auch schon mal Acht Precepts – eine Art Tagesentsagung mit zusätzlichen Gelübden (z.B. sexuelle Enthaltsamkeit, Nachmittagsfasten) (Householder (Buddhism) – Wikipedia). Meditation wird im Theravāda nicht nur Mönchen vorbehalten; viele Laien üben Achtsamkeits- oder Metta-Meditation zuhause oder besuchen Meditationsretreats. Gerade durch die moderne Vipassana-Bewegung ist es üblich geworden, dass auch berufstätige Laien sich zu mehrtägigen Schweigeretreats zurückziehen, um Einsichtsmeditation zu praktizieren. Ein traditioneller Tagesablauf eines frommen Theravāda-Laien könnte morgens das Verehren der Drei Juwelen (Buddha, Dharma, Sangha) am Hausaltar beinhalten, das Rezitieren kurzer Pali-Sutten oder Reflexionen, das Sprechen von Gebeten für alle Wesen, ggf. eine Meditationssitzung, und im Alltag das Pflegen von Großzügigkeit und Achtsamkeit (Householder (Buddhism) – Wikipedia). Insgesamt ist die Theravāda-Laienpraxis häufig auf ethische Lebensführung und Unterstützung der Ordinierten fokussiert, mit Meditation als freiwilligem Zusatz (je nach Neigung des Einzelnen).

- Mahāyāna-Laienpraxis: Laien in Mahāyāna-Ländern haben im Alltag ähnliche Grundübungen (Zuflucht, Ethik, Almosen) plus devotionale Elemente. So ist das Niederwerfen (Prostration) vor Buddha-Statuen oder Schreinen weit verbreitet, oft verbunden mit dem Chanten von Sutras oder Mantras. Beispielsweise rezitieren chinesische Laien regelmäßig das Herz-Sutra oder den Namen Avalokiteśvaras (Guanyin) als Gebet. Japanische Reine-Land-Anhänger sprechen täglich das Nembutsu („Namu Amida Butsu“) als Hauptritual. In der tibetischen Kultur drehen Laien Gebetsmühlen oder rezitieren das Mantra Om mani padme hum tausendfach. Meditation kommt ebenfalls vor – Zen-Laien sitzen in Zazen, vietnamesische Laien praktizieren oft Achtsamkeitsmeditation nach Thích Nhất Hạnh – doch insgesamt ist Chanting und Gebet im Mahāyāna-Alltag prominenter als im Theravāda (Householder (Buddhism) – Wikipedia). Mahāyāna-Laien können außerdem Bodhisattva-Gelübde ablegen (häufig in Zeremonien), was ihren Vorsatz bekräftigt, allen Wesen zu nützen (Householder (Buddhism) – Wikipedia). An speziellen Tagen (z.B. buddhistische Feiertage, Neumondtage) besuchen sie Tempel, um dharma-Vorträge zu hören, Reuezeremonien abzuhalten und gemeinsam zu chanten (Householder (Buddhism) – Wikipedia). Ein besonderes Merkmal im Mahāyāna ist die Betonung, dass Laienleben kein Hindernis für das Erwachen sein muss – Heilige Laienfiguren wie Vimalakīrti zeigen, dass ein tiefes Verständnis auch im Familienleben möglich ist (Householder (Buddhism) – Wikipedia). Laien werden ermutigt, Mitgefühl im Berufs- und Familienalltag zu üben (z.B. durch Wohltätigkeit, Geduld, Mitfreude) – all das gilt als Teil der Bodhisattva-Praxis.

- Vajrayāna-Laienpraxis: In Vajrayāna-Gemeinschaften (z.B. tibetischen Gemeinden) ähneln viele tägliche Übungen denen des allgemeinen Mahāyāna – Zuflucht, Bodhicitta-Gebete (Erwecken des Erleuchtungsmotivations), Niederwerfungen, Mantras (Householder (Buddhism) – Wikipedia). Doch hinzu kommen spezifische tantrische Praktiken, soweit Laien Zugang dazu haben. Ernsthaft praktizierende Laien nehmen oft an Lehren und Einweihungen durch einen Lama teil (Householder (Buddhism) – Wikipedia). Nach einer Einweihung erhalten sie möglicherweise ein Guru-Mantra oder eine Meditationsaufgabe (z.B. 100.000-fache Mantra-Wiederholung in einer Rückzugszeit). Viele tibetisch-buddhistische Laien absolvieren das Ngöndro (Vier vorbereitende Übungen, darunter 100.000 Niederwerfungen, 100.000 Zufluchtsgebete etc.) als Fundament ihrer Praxis – dies kann Jahre parallel zum Berufsleben dauern. In der alltäglichen Kurzpraxis werden häufig Schutzgebete, das Rezitieren von Texten wie dem Herz-Sutra oder dem Diamant-Sutra, und Guru-Verehrung (Guru-Yoga) integriert. Auch das Meditieren auf bestimmte Gottheiten durch Vorstellung und Mantra ist verbreitet, wobei dies meist in vereinfachter Form geschieht (z.B. das Visualisieren von Licht und Form des Buddha des Mitgefühls während man Om mani padme hum chantet). Laien praktizieren im Vajrayāna oft zu Hause an einem eigenen kleinen Altar mit Bildern von Lamas und Buddhas. Darüber hinaus sind Pilgerfahrten zu heiligen Stätten (Bodhgaya, Mount Kailash etc.) beliebt und gelten als verdienstvoll (Householder (Buddhism) – Wikipedia). Generell bietet Vajrayāna engagierten Laien eine intensive Praxis an, die aber Bindung an einen Lehrer und Einhaltung zusätzlicher Gelübde voraussetzt. Für weniger engagierte Laien beschränkt sich die Praxis auf Verehrungsrituale, Spenden und das Hören von Unterweisungen im Tempel.

Zusammenfassend leben Laien aller Traditionen ihren Buddhismus durch Ethik im Alltag, Rituale zuhause oder im Tempel und ggf. Meditationsübungen. Die genaue Ausprägung – still-meditativ oder eher gemeinschaftlich-rituell – hängt stark von der jeweiligen Kultur und Schule ab. In der westlichen Diaspora kombinieren viele Laien Elemente aus verschiedenen Traditionen (z.B. Zen-Meditation am Morgen und tibetisches Mantra am Abend), was zu neuen hybriden Praxisformen führt.

Mystische Aspekte und ihre Bedeutung

Mystik – im Sinne von spirituellen Erlebnissen, Geheimlehren oder übernatürlichen Vorstellungen – hat im Buddhismus einen unterschiedlichen Stellenwert je nach Tradition. Generell gilt der Buddhismus zwar als pragmatisch und erfahrungsbasiert, doch mystische Aspekte sind in der Geschichte stets präsent gewesen:

- Theravāda: In den ältesten Lehren wird Transzendenz eher negativ definiert – Nirwana ist das Erlöschen aller Begierden und Illusionen. Über metaphysische Spekulationen hinausgehend zu mystischen Theorien wird abgeraten (der Buddha vermied z.B. Aussagen zum Absoluten). Dennoch kennt auch der Theravāda mystische Elemente: So gibt es Berichte über besondere Bewusstseinszustände in tiefer Meditation (Jhānas) und die Abhiññā (übernatürliche Fähigkeiten wie Hellsehen, Telepathie), die ein Meditierender erlangen kann. In der Praxis der Volksreligiosität spielen im Theravāda oft Schutzrituale und Segenssprüche eine Rolle – Mönche chanten Pali-Formeln, denen Heilkraft und Abwehr von Unheil zugeschrieben wird. Obwohl orthodoxe Lehre das Ziel hat, überweltliche Einsicht zu erlangen, begegnet man im Alltag z.B. in Thailand oder Myanmar vielen Amuletten, Geisterglauben und Wundergeschichten, die mit dem Buddhismus verwoben sind. Offiziell werden solche magischen Aspekte aber als nebensächlich angesehen. Der mystische Kern im Theravāda bleibt die Erfahrung der Nirwana-Erleuchtung, die allerdings jenseits aller Begriffe liegt und darum meist in apophatischen (verneinenden) Worten beschrieben wird.

- Mahāyāna: Der Mahāyāna-Buddhismus integriert deutlich mehr mystische Konzepte. Wichtig ist die Lehre der Leerheit (Śūnyatā), die zwar philosophisch formuliert ist, deren Verwirklichung aber oft als ein transzendenter Bewusstseinswandel dargestellt wird. Manche Mahāyāna-Sutras haben visionären Charakter – z.B. beschreibt das Lotus-Sutra kosmische Erscheinungen, zahllose Buddhas in unterschiedlichen Welten und spirituelle Lichtphänomene. Die Vorstellung von Buddha-Feldern (Paradiesen wie Sukhāvatī des Buddha Amitābha) verleiht dem Mahāyāna einen deutlichen Mystik-Charakter: Gläubige vertrauen auf die Existenz reiner Sphären jenseits des sichtbaren Samsara. Mystische Verehrung von Bodhisattvas ist gängig – Avalokiteśvara etwa gilt als mit unzähligen Augen und Armen ausgestattet, um alle Hilferufe zu hören und zu retten, was eindeutig ins Übernatürliche ragt. Auch Praktiken wie Mantra-Rezitation und Mandala-Andacht (besonders in esoterisch geprägten Mahāyāna-Schulen wie dem Shingon) zeigen eine Feier des Mystischen. Gleichzeitig entwickelte der Mahāyāna in Texten wie der Prajñāpāramitā aber auch eine Art Mystik der Leere: die Erkenntnis, dass letztlich alle Phänomene – auch Erleuchtung und Nirwana – leer von Eigenexistenz sind. Daraus folgt die provokative Einsicht, dass Samsara und Nirwana nicht zwei getrennte Wirklichkeiten sind, sondern die selbe ultimate Realität in unterschiedlicher Sicht (). Diese non-duale Sichtweise gilt als tiefe mystische Wahrheit im Mahāyāna. Praktisch bedeutet es, dass ein Erleuchteter mitten in der Welt der Leiden verbleiben kann, da für ihn Nirwana in allem durchscheint.

- Vajrayāna: In der Vajrayāna-Tradition erreichen die mystischen Elemente ihren Höhepunkt. Sie wird auch Tantrischer oder Esoterischer Buddhismus genannt, gerade weil viele Lehren geheim und nur Eingeweihten zugänglich sind. Vajrayāna-Techniken arbeiten bewusst mit Symbolik, Visualisation von Gottheiten, Mantren und komplexen Ritualen, um das Bewusstsein in einen veränderten Zustand zu führen. Zentrale Praxis ist z.B. die Yidam-Meditation, bei der man sich vollständig mit einer erleuchteten Gestalt identifiziert – ein zutiefst mystischer Vorgang, in dem die Grenzen des Ichs transzendiert werden. Auch Konzepte wie der Diamantgeist oder Mahamudra und Dzogchen in der tibetischen Lehre beschreiben ineffable (unsagbare) Erkenntnisse der wahren Natur des Geistes. Viele Vajrayāna-Praktizierende berichten von Visionen, etwa während intensiver Retreats (z.B. Erscheinungen von Buddhas, Klängen oder Lichterscheinungen), die als Zeichen des Fortschritts gelten. Rituale wie das Herstellen von Mandalas oder die Körpersiegel (Mudras) beim Meditieren zielen darauf ab, Mikrokosmos und Makrokosmos zu verbinden – der Übende erlebt sich als Teil eines geheiligten Kosmos. Im Volksglauben Tibets sind zudem Orakel, Schutzgottheiten und Ritualmagie (etwa Wetterzauber, Heilrituale) verbreitet, was die mystische Dimension in den Alltag bringt. Insgesamt kann man sagen: Vajrayāna zelebriert Mystik als Weg – anstatt mystische Erfahrungen nur als Nebenprodukt zu betrachten, werden sie methodisch genutzt, um Erleuchtung zu erreichen. Gleichzeitig wird betont, dass all diese Phänomene letztlich Leerheit sind – die Gefahr, an Visionen oder Kräfte anzuhaften, soll durch die philosophische Schulung gebannt werden.

- Moderne Bewertung mystischer Aspekte: In der Begegnung mit der Moderne wurden manche mystischen Dimensionen des Buddhismus neu bewertet. Reformer des 19./20. Jh. (z.B. in Sri Lanka und Japan) spielten Wunderberichte und Rituale herunter, um den Buddhismus als rational und wissenschaftskompatibel darzustellen (Buddhism – Modern Practice, Beliefs, Teachings | Britannica). In vielen westlichen Darstellungen wird Buddha gar als eine Art Psychologe porträtiert, was einen entmystifizierten Buddhismus ergibt. Zeitgleich gibt es aber auch im Westen eine Faszination für tibetische Mystik, Zen-Koan-Erleuchtungserlebnisse oder Achtsamkeits-Flow-Zustände, die durchaus als mystisch empfunden werden. Laien praktizieren heute z.B. tibetische Mantras als Form von spiritueller Erfahrung, ohne den ganzen esoterischen Überbau. Die Rolle der Mystik hängt daher stark vom Zugang ab: Für einige Buddhisten ist es eine innere Erfahrung der Einheit oder Leere, für andere der Glaube an Buddhas und Mantras, für wieder andere spielt Mystik kaum eine Rolle gegenüber der Ethik und Meditation. Insgesamt aber lässt sich festhalten, dass Ritual und Mystery im Mahāyāna/Vajrayāna stärker betont werden (Mantra, Mandala, Vajra usw. (Buddhism: A Suplemental Resource for Grade 12 World of Religions: A Canadian Perspective)), während der Theravāda-Ansatz eher nüchtern und schlicht auf die Meditationspraxis und Morallehre fokussiert (Buddhism: A Suplemental Resource for Grade 12 World of Religions: A Canadian Perspective). Der Einzelne kann – besonders in heutigen pluralistischen Sanghas – selbst entscheiden, wie viel Mystik er oder sie in der persönlichen Praxis integrieren möchte.