6. Vertiefende Kontemplation: Disidentifikation, Loslassen der Eigentümerschaft und Veränderung durch Nicht-Benennen

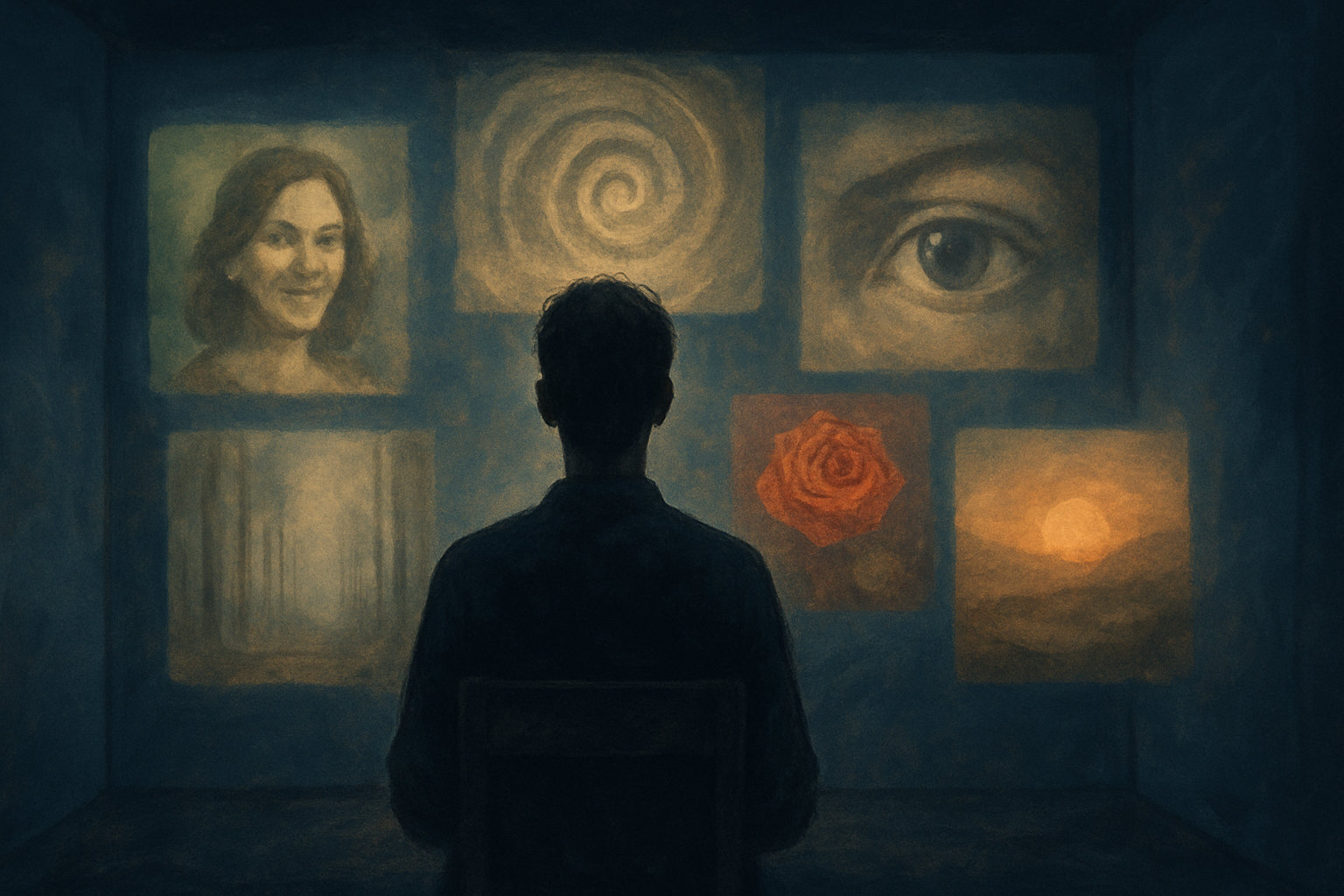

Wenn Achtsamkeit geübt wird, entfaltet sich nach und nach eine bemerkenswerte Veränderung in unserem Verhältnis zur Wahrnehmung: Wir beginnen zu erkennen, dass Erfahrungen einfach geschehen, ohne dass es eines ständigen „Ich“ bedarf, das sie besitzt oder kontrolliert. Diese Disidentifikation mit den Inhalten des Geistes ist ein zentrales Element vieler Meditationspfade. Disidentifikation bedeutet, dass wir nicht länger vollständig mit unseren Wahrnehmungen, Gedanken oder Gefühlen identifiziert sind. Stattdessen erscheinen sie als Ereignisse im Bewusstsein – als Phänomene, die kommen und gehen – und nicht als feste Teile unserer Persönlichkeit oder als Bedrohungen für unser Ego.

Eine klassische buddhistische Übung hierzu ist das Durchschauen der Eigentümerschaft von Erfahrungen. In der Lehre vom Nicht-Selbst wird empfohlen, jeden Bestandteil des Erlebens zu betrachten und sich zu fragen: „Ist dies mein? Bin ich das? Ist dies mein Selbst?“ Nehmen wir eine aufkommende Ärger-Wahrnehmung als Beispiel: „Dieser Gedanke ‘Ich bin wütend’ – ist das wirklich mein Gedanke? Bin ich dieser Ärger? Oder ist es nur ein vorüberziehendes mental-emotionales Ereignis, das aus bestimmten Bedingungen entstanden ist?“ Indem wir so hinschauen, lösen wir den mentalen Knoten, mit dem wir normalerweise Wahrnehmungen personalisieren und sagen „mir widerfährt das“. Es entsteht ein Gefühl von Weite und Leichtigkeit: Die Erfahrung ist einfach da, aber die enge Verknüpfung mit einem kleinen Ich löst sich. Viele Meditierende berichten, dass bereits das leichte Umformulieren von inneren Sätzen einen großen Unterschied macht. Anstatt „Ich habe Angst“ zu denken, formulieren sie „Da ist Angst“. Anstelle von „Mein Schmerz“ sagen sie „Der Schmerz ist da“. Solche sprachlichen Anpassungen fördern eine Loslösung vom Besitzanspruch auf die Wahrnehmung.

Neurowissenschaftlich betrachtet spiegelt sich diese Disidentifikation vermutlich in einer geringeren Aktivierung der sogenannten Ich-Netzwerke (wie dem Default Mode Network, DMN). Tatsächlich hat man beobachtet, dass erfahrene Praktizierende bei bestimmten Meditationen, beispielsweise der offenen Gewahrseinsmeditation, einen Zustand erreichen können, in dem selbstreferentielle Prozesse stark reduziert sind. Manche Forscher sprechen hier von „ego dissolution“ (Ich-Auflösung). Dabei darf man sich keinen chaotischen oder bewusstlosen Zustand vorstellen; im Gegenteil, es ist ein Zustand von klarem Gewahrsein, nur ohne den üblichen Kommentar „Ich erlebe gerade X“. Der Geist ruht vielmehr in einem Beobachten ohne das Gefühl eines Beobachters. Im System der Grundlagen der Achtsamkeit würde man sagen, die Achtsamkeit wird unpersönlich: Man nimmt wahr „Da ist Sehen… Da ist Fühlen…“ und nicht mehr „Ich sehe… Ich fühle…“. Dieses Entpersonalisieren der Wahrnehmung erfordert Mut, denn unser gewohntes Ego fühlt sich dadurch anfangs vielleicht etwas in Frage gestellt. Aber die Lehre ermutigt uns: Genau hier liegt die Tür zur tiefen Freiheit. Wenn „Gesehenes nur Gesehenes ist“, wie es in einem berühmten Sutta an den Mönch Bāhiya heißt, und wir nichts hinzufügen, dann endet das Haften und das gedankliche Weiterspinnen. Es bleibt reine Erfahrung, frisch und frei von Leiden.

Ein weiteres Instrument zur Vertiefung ist das bewusste Nicht-Benennen von Erfahrungen. Während wir zuvor viel vom heilsamen Benennen oder Labeling gesprochen haben, geht fortgeschrittene Einsichtsmeditation phasenweise in Richtung einer Nicht-Konzeptualisierung. Das heißt, man übt, Dinge direkt und vor-begrifflich wahrzunehmen, ohne sie sofort zu benennen oder in gedankliche Schubladen zu stecken. Es geht also nicht darum, die Erfahrung zu unterdrücken, sondern sie in ihrer unmittelbaren, rohen Qualität zu erfassen, bevor der Verstand sie mit Etiketten und Konzepten überlagert. Wenn zum Beispiel ein Vogel zwitschert, nehmen wir den Klang einfach als Klang wahr – ohne innerlich „Amsel“ oder „schön/schrill“ zu sagen. Wenn ein Schmerz aufkommt, spüren wir die reinen Sensationen – vielleicht pulsierend, drückend oder heiß – ohne das Etikett „Schmerz“ oder gar „mein chronischer Rücken…“ hinzuzufügen. Dieses Nicht-Benennen kann einen fast magischen Effekt haben: Die Erfahrung wird oft unmittelbar intensiver, aber gleichzeitig weniger belastend. Sie wird intensiver, weil wir sie unverfälschter erleben, ohne eine gedankliche Schicht darüber. Und sie wird weniger belastend, weil viele negative Qualitäten erst durch unsere mentalen Konzepte entstehen. Ein einfaches Beispiel: Du sitzt in Meditation und ein starkes Brennen entsteht im Knie. Wenn du es als „Schmerz, oh nein!“ bezeichnest, verstärkt sich augenblicklich die Aversion und Anspannung darum – es wird leidvoller. Wenn du aber nur die puren Empfindungen beobachtest – vielleicht als vibrierend, warm, intensiv, aber ohne das Label „Schmerz“ – bemerkst du oft, dass es zwar intensive Reize sind, aber der Geist daraus weniger „Leid“ konstruiert. Unser Widerstand, und damit ein Großteil des empfundenen Schmerzes, stammt oft aus der Interpretation „es sollte nicht so sein“. Ohne diese Interpretation ist da lediglich eine Empfindung. Dies deckt sich mit modernen Schmerzforschungen, die zeigen, dass Achtsamkeit die Schmerztoleranz erhöhen kann, weil die Bewertung „schlimm“ reduziert wird. Die reine Empfindung wird zwar registriert, aber weniger emotional aufgeladen verarbeitet.

Das Nicht-Benennen fördert auch das Verschwimmen von starren Kategorien. Unsere gewöhnliche Wahrnehmung trennt sofort in Objekt, Eigenschaft, Person, Ding – dies und jenes. Wenn wir das Benennen sein lassen, kann es passieren, dass die Grenzen durchlässiger werden. Man sieht vielleicht Formen und Farben, ohne sofort „Auto, Mensch, Baum“ zu denken; es wird zu einem Fluss von Formen. Oder man nimmt Stimmungen im Geist wahr, ohne sie gleich als „Freude“ oder „Trauer“ zu fixieren; sie werden einfach zu einer vibrierenden Qualität, die sich verändert. Dadurch erkennen wir die Vergänglichkeit aller Phänomene viel direkter, weil wir den Dingen nicht mehr so fest gefrorene Etiketten ankleben. Außerdem vermindert es Vorurteile: Wenn ich beispielsweise meinem Kollegen begegne, ohne sofort das Etikett „der Typ, der mich nervt“ im Kopf zu haben, habe ich die Chance, ihn neu und offener zu sehen. Das Nicht-Benennen eröffnet Raum für Neugier und frische Sichtweisen.

In vielen traditionellen Texten wird dieser Zustand des reinen Beobachtens hoch geschätzt. Es heißt dort, der meditierende Mönch verweilt, indem er nur sieht, was gesehen wird, ohne Geschichten drumherum. Genau dann, so die Lehre, „gibt es hier (im Geist) keine Streiterei mehr“, weil die mentale Ausschmückung und das konzeptuelle Weiterspinnen zum Stillstand kommen. Der Ehrwürdige Bhikkhu Ñāṇananda nannte dies einmal die „Abwesenheit von mentalen Unruhestiftern“. Wenn die Wahrnehmung nicht mehr von inneren Kommentatoren begleitet wird, entsteht Stille und Frieden im Geist.

Natürlich bedeutet das nicht, dass wir im Alltag nie wieder etwas benennen sollen – das wäre weder möglich noch sinnvoll. Es geht vielmehr um die Freiheit, es nicht tun zu müssen. Wir sind dann nicht mehr Sklaven unserer Konzeptualisierung. Wir erkennen: Begriffe sind Werkzeuge, nicht die Wirklichkeit selbst. Oder poetisch gesagt: Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Wenn wir das tief verinnerlichen, können wir sehr flexibel mit unseren Gedanken umgehen. Wir glauben ihnen nicht blind; wir verwenden sie, wenn nötig, lassen sie aber los, wenn sie nicht hilfreich sind.

Diese Fähigkeit wird übrigens auch in der Verhaltenstherapie, insbesondere in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT), gezielt gefördert. Dort spricht man von kognitiver Fusion, wenn Menschen so stark mit ihren Gedanken, Bewertungen und Erinnerungen verschmolzen sind, dass diese ihr Verhalten dominieren, als wären sie die Realität selbst. Das Ziel ist dann die Defusion – ein Prozess, der der hier beschriebenen Disidentifikation entspricht. Klienten lernen, ihre Gedanken als Gedanken zu sehen, als mentale Ereignisse, statt als unumstößliche Tatsachen. Die Vorstellung „Alle lehnen mich ab“ wird beispielsweise als ein Produkt des Geistes entlarvt („Ich habe den Gedanken, alle lehnen mich ab“), was sofort die Macht dieses Gedankens schwächt. Diese Defusion verändert nachweislich das Gehirn: Negative Denkmuster werden weniger dominant, und neue, hilfreichere Denkweisen können entstehen.

An diesem Punkt haben wir also zwei Ebenen beleuchtet: Erstens die Unterbrechung des automatischen Wahrnehmungsstroms durch Achtsamkeit, was sofort Stress und Reaktivität mindert. Und zweitens die vertiefte Kontemplation, durch die wir grundsätzlich anders auf Wahrnehmungen blicken – nämlich ohne Anhaften, ohne das ständige „Mein“ und ohne unaufhörliches Benennen. Diese zweite Ebene führt zu einer radikalen Wandlung unseres Erlebens. Was übrig bleibt, ist oft durchdrungen von einem Gefühl der Freiheit, Weite und Verbundenheit. Viele berichten, dass in Momenten, in denen das Ich-Gefühl und die ganze gedankliche Ausschmückung wegfielen, eine tiefe Verbundenheit mit allem und gleichzeitig eine ungeheure Leichtigkeit spürbar war – als würde man die Welt erstmals sehen, wie sie ist, ohne die üblichen Verzerrungen.

Wie kommt man dahin? Natürlich nicht über Nacht. Es braucht kontinuierliche Praxis und eine neugierige Haltung, um immer wieder die eigene Wahrnehmung zu erforschen. Im nächsten Abschnitt möchten wir daher einen praktischen Leitfaden geben – eine Art Anleitung für kontemplative Praxis, um das bisher Besprochene erfahrbar zu machen. Es werden Übungen zur Betrachtung von Gefühl und Geist vorgestellt, ebenso Reflexionsfragen für ein Tagebuch und ein kleines Meditationsskript zum Ausprobieren. Damit möchten wir dich einladen, selbst forschend tätig zu werden, denn kein Text der Welt kann die unmittelbare Erfahrung ersetzen.

graph TD

subgraph Zustand_Identifikation ["Zustand der Identifikation"]

direction TB

Figur1["Person"]

Gedanke1["<b>'Ich BIN dieser Gedanke/dieses Gefühl'</b><br/>(z.B. 'Ich bin wütend', 'Ich bin ein Versager')"]

Figur1 -- "Verschmolzen mit" ---> Gedanke1

Erleben1["Erleben:<br/>- Gedanke/Gefühl wird als Realität & Teil des Selbst wahrgenommen<br/>- Starke emotionale Reaktion<br/>- Gefühl der Enge, Verstrickung"]

Gedanke1 ---> Erleben1

end

Zustand_Identifikation -- "Achtsame Praxis führt zu" --> Zustand_Disidentifikation

subgraph Zustand_Disidentifikation ["Zustand der Disidentifikation"]

direction TB

Figur2["Person<br/>(Beobachter)"]

Gedanke2["Gedanke/Gefühl<br/>(z.B. 'Da ist Wut', 'Ein Gedanke des Versagens taucht auf')"]

Figur2 -. "Beobachtet aus Distanz" .-> Gedanke2

Erleben2["Erleben:<br/>- Gedanke/Gefühl wird als vorübergehendes mentales Ereignis erkannt<br/>- Weniger intensive emotionale Reaktion<br/>- Gefühl von Raum, Klarheit, Freiheit"]

Gedanke2 ---> Erleben2

end

%% Styling

style Figur1 fill:#ffcdd2,stroke:#c62828,stroke-width:2px

style Gedanke1 fill:#ffcdd2,stroke:#c62828,stroke-width:2px,font-weight:bold

style Erleben1 fill:#ffebee,stroke:#c62828,stroke-width:1px

style Zustand_Identifikation fill:#ffe0b2,stroke:#ef6c00,stroke-width:1.5px

style Figur2 fill:#c8e6c9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px

style Gedanke2 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px

style Erleben2 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px

style Zustand_Disidentifikation fill:#b2dfdb,stroke:#00796b,stroke-width:1.5px

Schlüsselbegriffe aus dem Pāli in diesem Kapitel:

- Anattā: Nicht-Selbst; eines der drei Daseinsmerkmale (Tilakkhaṇa). Die Lehre, dass es kein permanentes, unabhängiges Selbst oder eine Seele gibt.

- Satipaṭṭhāna: Die vier Grundlagen oder Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit: Achtsamkeit auf den Körper, auf die Gefühle, auf den Geist und auf die Geistobjekte (Phänomene).

- Anicca: Vergänglichkeit, Unbeständigkeit; eines der drei Daseinsmerkmale. Alle bedingten Phänomene sind dem Wandel unterworfen.

- Papañca: Mentale Proliferation, konzeptuelle Ausbreitung oder Ausschmückung; die Tendenz des Geistes, Erfahrungen mit zusätzlichen Gedanken, Geschichten und Assoziationen zu überlagern.

- Vedanānupassanā: Die Betrachtung oder Achtsamkeit auf die Gefühle; eine der vier Grundlagen der Achtsamkeit.

- Cittānupassanā: Die Betrachtung oder Achtsamkeit auf den Geist(eszustand); eine der vier Grundlagen der Achtsamkeit.